Das Wakefield-Syndrom oder der Paria des Universums

Wiesbaden, 20. November 2017, bei Ghazals "As night Falls on the Silk Road

Ohne gestorben zu sein, hat er auf seinen

Platz in der Welt, auf seine Rechte unter

den Lebenden verzichtet.

(Nathaniel Hawthorne: Wakefield)

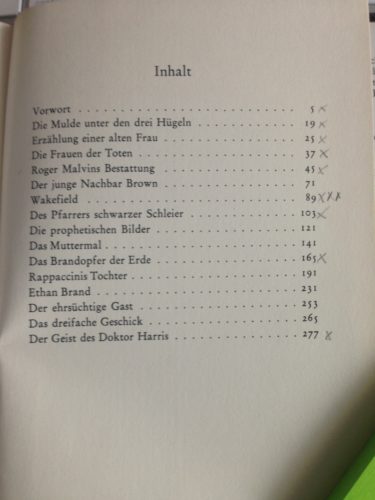

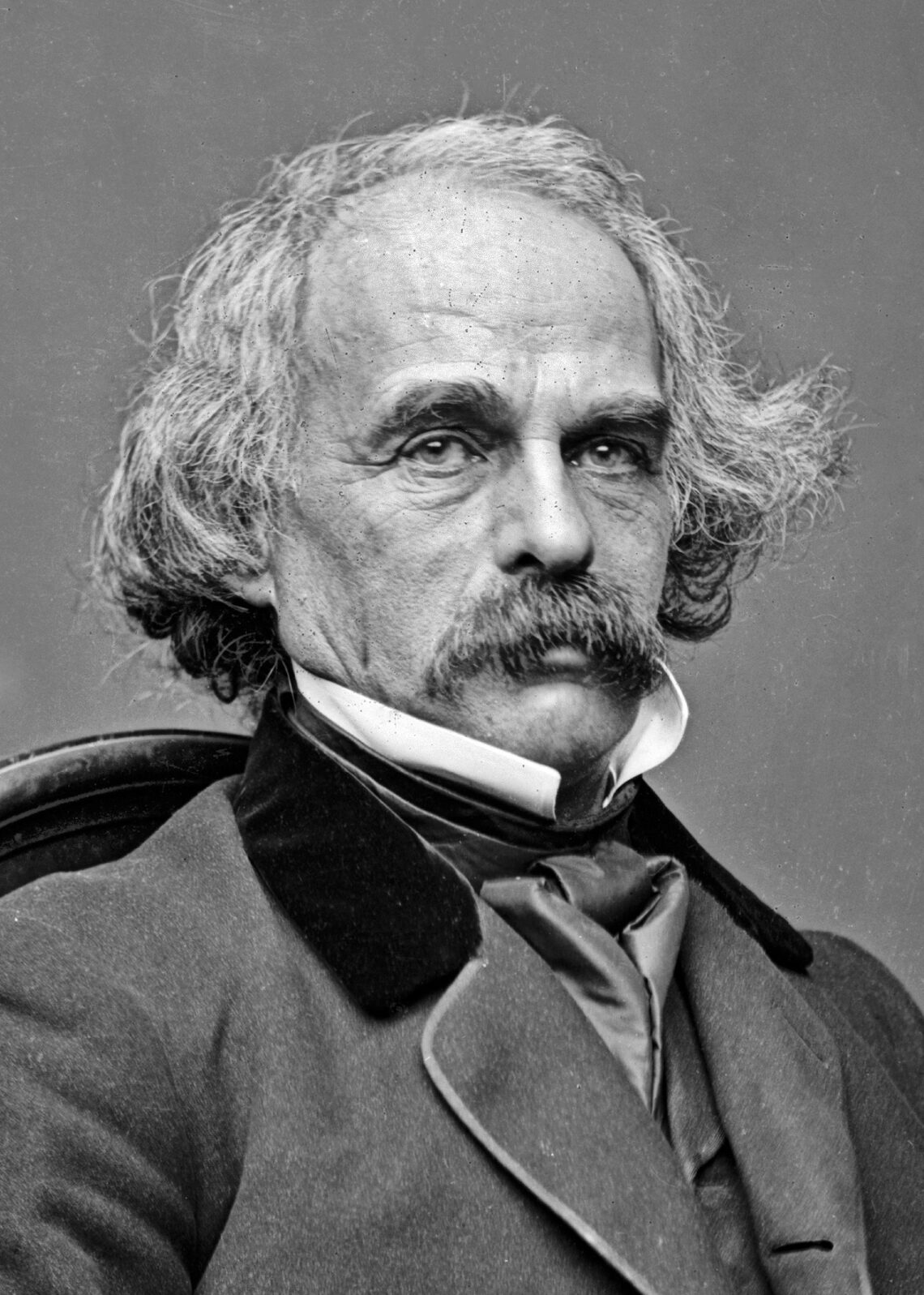

Vor über dreißig Jahren, als ich erstmals Bücher von Nathaniel Hawthorne (1804 – 1864) in die Hände bekam, da habe ich eine seiner Geschichten, ich erinnere mich genau, mehrfach gelesen. Gleich nach der ersten Lektüre ein zweites Mal und dann, als ließe es mich nicht los, Monate später ein drittes Mal. Ich kann das so genau sagen, weil ich das Buch noch besitze. Es ist 1985 erschienen, und ich habe damals die Angewohnheit gehabt, gelesene Erzählungen in Sammelbänden mit einem Kreuz zu markieren. Es handelte sich um Hawthornes Erzählung „Wakefield“, und ich las sie damals so oft, weil ich das Gefühl hatte, dass damit etwas nicht stimmte. Sie erschien mir einerseits unvollständig, was sie auch tatsächlich ist, insofern zumindest, als sie keinen richtigen Schluss besitzt. Der Autor hat sich stattdessen am Ende mit einer moralischen Nutzanwendung begnügt; so etwas hat mir schon immer missfallen, denn es ist ja nur eine Art Notausgang, den man benutzt, wenn es einem nicht gelingt, den Stoff bis zum richtigen Ende durchzuformen.

Zum anderen war ich sicher, dass sich hinter der Geschichte etwas verbarg, das ich nicht verstanden hatte. Es ist mir zwar immer zuwider, wenn ich etwas nicht verstehe, aber im Falle von Wakefields Geschichte war es peinigender, denn ich war bei jeder neuen Lektüre überzeugt, dass ich kurz davor stand, es zu verstehen. Es war wie ein unerträgliches Jucken im Geiste, aber die Lösung kam nicht. Ich gab nach der dritten Lektüre auf.

Heute würde ich sagen, dass ich damals noch gar nicht geeignet war zu verstehen, was sich mir da verbarg. Ich durfte es gewissermaßen, um den Preis meiner schriftstellerischen Existenz, gar nicht begreifen.

1985/86 war eine sehr schwierige Zeit für mich. Einerseits hatte ich als Schriftsteller nur begrenzte Erfahrungen, weil ich erst einen einzigen Roman veröffentlicht hatte. Das war die „Seelenlähmung„, sie erschien 1981, brachte mir mehr öffentliche Aufmerksamkeit, als ich erwartet hatte und vertragen konnte, dazu einen Folgevertrag, Preise, Stipendien, massenhaft Arbeit für Zeitungen, Drehbücher etc., Zudem belastete mich das Ende meines Medizin-Studiums, die bevorstehende Geburt meiner Tochter Eva-Marie, eine Woche darauf die Nuklear Katastrophe von Tschernobyl, ständige Nachtwachen in Krankenhäusern, mit denen ich die Familie und meine Arbeit zu finanzieren versuchte und, ja zuletzt noch der dringend notwendige Abschluss meines zweiten Romans „Kinder der Bosheit„, der im Frühjahr 86 erscheinen sollte, längst über dem Ablieferungstermin war und mich über alle Maßen angestrengt hatte; ach, er hatte mich schier verbraucht. Als ich die für den Verlag gedachte Reinschrift des Manuskriptes abschloss, auf einer wie ein alter Panzer ratternden IBM-Kugelkopf Maschine, da erlebte ich, nachdem ich das letzte Blatt aus der Maschine gezogen hatte, einen Kreislaufzusammenbruch.

Hätte ich damals begriffen, was die Geschichte von „Wakefield“ bedeutete, und was vermutlich Hawthorne selbst nicht wusste, es wäre alles aus gewesen. Ich hätte das Schreiben wohl sein lassen; zumindest nehme ich es an. Wakefield wäre für mich so etwas gewesen wie ein Straßenschild mit der Aufschrift: JETZT KANNST DU NOCH UMKEHREN – aber vielleicht ist das eine Illusion, denn man hofft ja immer und tut dann doch etwas anderes.

Die Geschichte des Mannes Wakefield in Hawthornes gleichnamiger Erzählung ist schnell zusammengefasst. Im Grunde ist es, zumindest am Anfang, die banale Story von dem Mann, der nochmal eben Zigaretten holen geht und nicht zurückkommt. Walkefield, ein stiller, unauffälliger Typ, lebt ein Durchschnittsleben zusammen mit seiner Frau, und als er eines Tages beschließt, sie zu verlassen, da kann er gar nicht recht sagen, warum. Er täuscht eine kurze Reise vor und macht sich davon. Doch fängt er nicht irgendwo in fernen Ländern ein neues Leben an. Er hat sich vielmehr ein Domizil ganz in der Nähe seines alten Hauses, nur eine Straßenecke weiter, ausgesucht und beginnt nun von dort aus, seine Frau zu beobachten. Anfangs denkt er noch, dass er nach wenigen Tagen zurückkehren wird, aber aus Tagen werden Wochen, Monate, am Ende sind es zwanzig Jahre. Die Handlung der Geschichte besteht in der Hauptsache in Schilderungen seiner Veränderungen in dieser Zeit, denn natürlich wird er nun ein anderer, so sehr, dass er, als er zufällig nach zehn Jahren einmal seine Frau auf der Straße trifft, gar nicht mehr erkannt wird.

Am Ende lässt Hawthorne seinen Helden ebenso zufällig wieder zurückkehren, erzählt uns aber nicht, was ihm jetzt geschieht. Der Autor bricht die Geschichte mit der oben bereits erwähnten moralischen Nutzanwendung ab.

Und was war es, was ich damals vor über dreißig Jahren nicht verstand, was ich gewissermaßen nicht verstehen konnte? Nun, es war die allegorische Ebene des Textes. Hawthorne neigte dazu, seinen Texten allegorische Bedeutungen zu unterlegen, was ihm bei Wakefield wohl unbewusst passiert ist. Aber das ist ihm nicht vorzuwerfen, denn selbst der scharfblickendste Blinde der Weltliteratur, Jorge Luis Borges, hat es in seinem Hawthorne-Essay nicht begriffen. Das Schicksal Wakefields ist ein Sinnbild auf das Schicksal eines jeden Schriftstellers.

Nun verlässt selbstverständlich nicht jeder Schriftsteller sein Haus und wohnt hinfort an der anderen Straßenecke, obwohl es auch die gibt, aber ein Teil der Persönlichkeit eines Schriftsteller tut es. Ein Teil, ein Aspekt der Person, nämlich der, der den Betreffenden zum Schriftsteller macht, zieht sich aus dem unterschiedslos gemeinsamen Leben mit den anderen Menschen zurück, beginnt für sich zu leben und beobachtet dabei seine Umwelt. Wakefields Beobachtungen sind natürlich sinnlos, sein Tun führt zu nichts, und er selbst hat sich mitunter gar im Verdacht, einfach nur Verrückt zu sein. Der Schriftsteller beginnt stattdessen über seine Beobachtungen zu schreiben. Mögen die anderen sein Tun trotzdem für eine Art von Verrücktheit halten, er selbst rettet sich schreibend und gibt seinem Leben so einen Sinn. Wie sehr er auch vorgeben mag, genauso zu sein wie alle anderen, mit anderen Worten, wie geschickt er sich auch zu tarnen versucht, etwas in ihm ist immer da, was sich einmal außerhalb der Zusammenhänge gestellt hat, in denen seine Mitmenschen ausschließlich leben. Er ist der Einzige, der das Haus, in dem er mit den anderen lebt, zugleich von außen zu sehen vermag.

Das ist ein Leben, das man niemandem wünschen sollte. In der Moral, die Hawthorne am Ende seiner Geschichte anpappt, heißt es: „In dem scheinbaren Durcheinander unserer geheimnisvollen Welt ist jeder Mensch jeweils so gut einem System angepaßt – und die Systeme ineinander und alle ins Ganze -, daß der einzelne, wenn er auch nur einen Augenblick von seiner Bahn abweicht, sich der furchtbaren Gefahr aussetzt, seinen Platz für immer zu verlieren. Er setzt sich der Gefahr aus, zum Paria des Universums zu werden.“

Ich denke, J.L. Borges hätte es begreifen müssen, aber vermutlich hat er den Briefwechsel Hawthornes nicht gekannt. Da gibt es nämlich einen Brief, den der erst siebzehnjährige Hawthorne am 13. März 1821 an seine Mutter schrieb. „Was hältst du davon, wenn ich Schriftsteller würde und darauf vertraute, mir meinen Lebensunterhalt mit meiner Feder zu verdienen. Wie stolz du wärst über das Lob meiner Kritiker.“

Nun, eine Antwort der Mutter ist nicht überliefert. Aber ich bin sicher, das sie so ähnlich gelautet hat wie die meiner eigenen Mutter, die einfach sagte: „Wenn du schon unbedingt schreiben musst, dann bitte nicht über uns.“

Nun kennen Sie also die Geschichte von Wakefield, eifern Sie ihm nicht nach und

bleiben Sie stattdessen glücklich

wünscht Ihnen Ihr PHG