Nun, es ist ein Kunstwerk

Ein Buchgespräch von Peter H. E. Gogolin

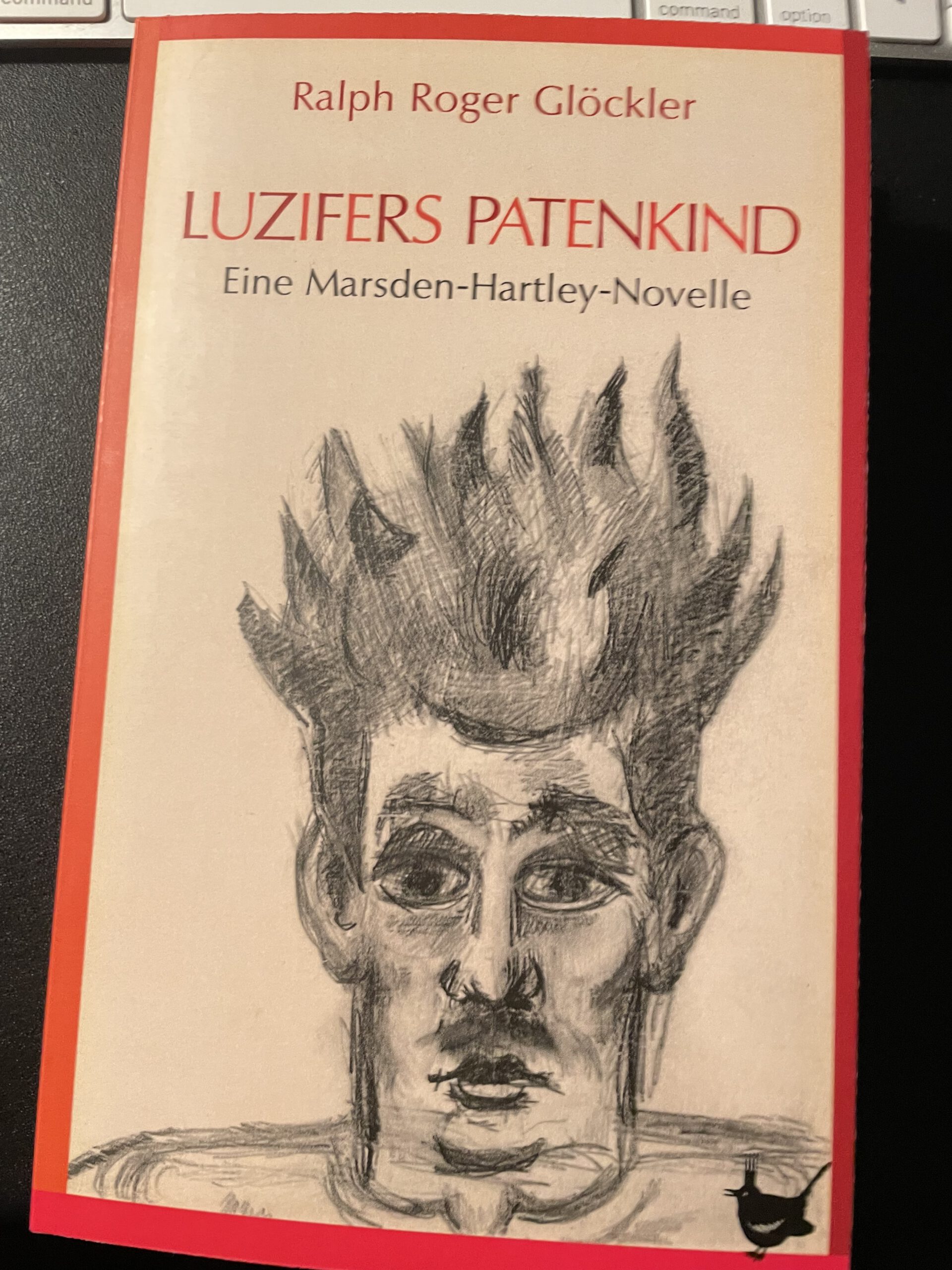

über Ralph Roger Glöcklers Künstler—Novelle »Luzifers Patenkind«

Sprecher:

Sie: (aufmerksam, neugierig und provokativ)

Er: (etwas mürrisch, ältlich, doch gutmütig)

Sie: Komisch, Du liest immer noch an diesem Buch?

Er: Was meinst du genau?

Sie: Na, das mit dem wirren Haarschopf vorne drauf. Feuerkopf. (Nimmt das Buch vom Tisch auf und liest vor.) Ralph Roger Glöckler: »Luzifers Patenkind« Eine Marsden-Hartley-Novelle.

Er: Und was soll daran komisch sein?

Sie: Normalerweise wechseln die Bücher auf den Stapeln, die du aktuell liest, ungefähr wöchentlich, mitunter täglich. Das hier habe ich erstmals Anfang Februar gesehen. Und in drei Tagen ist schon Pfingsten.

Er: Tatsächlich? Schon wieder Pfingsten? Weißt du, dass ich diese zwanghafte Abfolge von Feiertagen, ebenso wie den Wechsel der Vegetationsperioden seit einigen Jahren als persönliche Bedrohung empfinde? Aber das verstreicht sich jetzt alles, mit der Klimakrise, keine Jahreszeiten mehr, Europa endet als Wüste und…

Aber du hast nach dem Buch gefragt. …. Ja also, warum liegt das da? Immer noch. Nun, Glöcklers Hartley-Novelle ist halt ein Kunstwerk. So einfach ist das.

Sie: Du meinst sowas wie die »Mona Lisa«? Und deshalb kaust du daran jetzt schon so lange rum?

Er: Ob die »Mona Lisa« meine Definition des Kunstwerkes erfüllt, da müsste ich erst überlegen. Denn, um ehrlich zu sein, so komplex habe ich die Dame nie gefunden. Aber ich verstehe schon, Kunstwerke sind für dich, wie für die meisten Menschen, in der Hauptsache Bilder. Und natürlich vor allem alte Bilder. Während neue in der Regel so betrachtet werden, als könnte man das zur Not auch noch schnell selbst hinschmieren, spätestens nach einem entsprechenden Volkshochschulkurs.

Nein, also nicht wie die »Mona Lisa«, obwohl Marsden Hartley selbst, die Hauptperson der Novelle, ein Maler ist. Wenn du schon, um das »Kunstwerk« zu schlucken, einen Vergleich brauchst, dann würde ich eher an Mozart denken. Oder auch stellenweise an Shostakovich. Dieses Buch ist nämlich komponiert. Und ich »kaue« an dem Buch auch nicht herum. Ich genieße es vielmehr schon so lange. Erst gestern habe ich wieder eine meiner Lieblingsstellen gelesen. Genau genommen ist es nur ein einziger Satz, aber der hat mir für den Tag gereicht, ich kann ihn inzwischen fast auswendig.

Sie: Einen Satz pro Tag? Das meinst du jetzt nicht ernst, oder?

Er: Doch, doch. Es ist allerdings ein Satz, der sich über anderthalb Buchseiten erstreckt. Ich schätze, es sind so 330 bis 340 Wörter, die sich entwickeln und aufsprießen, blütengleich und dabei die wechselnden Schichten von Hartleys flackerndem Bewusstsein durchqueren, von der Sphäre des halbbewussten Wachseins, absinkend in den Traum, dort die Nähe des Todes streifend und, bevor er sich der Welt der Schatten ergibt, angstgetrieben wieder auftaucht, angefüllt mit der Furcht, die vertraute Welt verloren zu haben.

Sie: Das alles …. in einem Satz? Scheint mir …

Er: Schau, ich weiß selbstverständlich, dass das nicht »Mainstream« ist. Ich habe selbst noch letztes Jahr in einem Aufnahmestudio gesessen, um einen Roman als Hörbuch einzulesen, wobei mich der ketterauchende Tontechniker beschied, dass das Hörbuch, das ich da produzierte, unverkäuflich sei. Hörbuch-Konsumenten, sagte er, können Sätzen ab einer Länge von über fünf Wörtern nicht mehr folgen. Man solle ja bedenken, dass die Leute dabei Autofahren und Wäsche bügeln müssen. Na egal, die Handvoll Autoren, die noch wie Glöckler schreiben, produzieren eh für eine Welt, in der es keine Literatur mehr gibt, niemand mehr echte Bücher liest und vermutlich bald auch keiner mehr Augen hat.

Sie: Jetzt wirst du böse, das kenn ich schon. Okay, Kassandra, also für Hartley vermutlich kein Bügelbrett-Hörbuch. Aber trotzdem will ich die Textstelle, deinen erstaunlichen einen Satz, jetzt hören. Vielleicht findet er ja unvermutet doch ein Platz in meinem Ohr.

Er: »Hartley schlief unruhig, wälzte sich, immer wieder kurz erwachend, im Bett umher, setzte sich auf, starrte auf das matt erleuchtete Fenster, auf die Leinwände mit unfertigen, schemenhaften Gemälden, legte sich, ohne das Fenster öffnen zu wollen, halbzugedeckt wieder hin, weil es warm war, stickig, starrte auf langsam wuchernde, sich über die Zimmerdecke schiebende Schatten, aus denen sich eine Gestalt näherte, schräg, mit hochgezogener Schulter, verletztem, vor die Brust gebundenen Arm, in lose schwingenden, knopf- und gürtellosen Mantel gehüllt, ein, wie er erkennen konnte, zerfetzter, blutgetränkter Sack, aus der Ferne leise rollendes, plötzlich verstummendes Rumpeln, nur noch die knirschenden Schritte des über Gräben, Sandsäcke, Erdwälle stapfenden, Stacheldrahtverhaue überwindenden Mannes, der ihn starr, fast beschwörend anblickte, Augen, die gesehen haben mussten, wovon er, wovon niemand, der nicht dabei gewesen ist jemals erfahren würde, und atemlos zischelnd auf ihn einsprach, ohne dass ein einziges Wort zu vernehmen gewesen wäre, nur der Stimme verschlagenes Hecheln, plötzlich, aus nächster Nähe, Knistern, Krachen, Tick-Tacken, aber der Mann achtete weder darauf noch auf Belfern, Orgeln, Pumpern, Wettern, Zischen, warf sich weder zu Boden noch duckte er sich unter grell die Gräben schraffierenden Blitzen hinweg, schritt weiter durch Kesseln und Rasseln heran, Mund und Wangen von Wochenbart umwuchert, verkrustete Wunden auf Nase und Stirn, schweißverklebte, klumpige Haare, nicht zu verstehen, was er sagen wollte, oder, wäre es so gewesen, Worte rückwärts gesprochen, das Gegenteil dessen, was sie bedeuten sollten, in den Wällen kleschende, Sand und Steine zerfetzende Kugeln, Kesseln und Rasseln, der Umriss des Mannes schwarz, kreiselnd in flammendem Schein, da schob er sich, Torso, die Brust voller Bänder, Epauletten, Orden, Eisernen Kreuzen, goldenen Knöpfen, die Pickelhaube unterm Arm, totenstill, ohne Prasseln noch gellendem Blaffen, aus dem Schatten hervor, du, schrie Hartley erwachend, ohne zu wissen, wen er damit meinte, Karl, Arnold, Gerhard, nein, keinen von ihnen, doch einen für alle von denen, die in den Gräben verrecken würden, sprang von Panik erfüllt aus dem Bett, öffnete das Fenster, den Toten zu vertreiben, Luft zu schnappen, um auf Straße und Häuser, auf eine vertraute Welt hinaus zu blicken.«

Sie: Beeindruckend, … zugegeben, sehr anschaulich und bildhaft. Mir gefallen vor allem die Übergänge, dieses Hineingleiten in den Alptraum und dann das abrupte Wiedererwachen. Und all das gellende Blaffen, Kleschen, Pumpern und Zischen, man hört’s regelrecht. Aber nun wäre es vermutlich erstmal an der Zeit zu erzählen, um was es überhaupt geht. Und natürlich um wen.

Er: Ich weiß schon, jetzt muss die Handlung her, obwohl die bei einem Werk der Kunst immer nachrangig ist. Es geht einfach wie immer, wenn ein Buch die Lektüre wert ist, um die paar Dinge, die allein im Leben zählen. Also um Liebe, Tod, Verlust, Einsamkeit und Trauer. Es ist ein äußerst lebendiges Buch auf schwarz lackiertem Grund. Aber vor allem ist es natürlich immer wieder eine Freude, eine Prosa zu lesen, die im richtigen Takt komponiert ist.

Sie: Bitte mal etwas konkreter. Namen, Daten, Fakten, um wen gehts, und so weiter.

Er: Der etwas unglücklich gewählte Untertitel des Bandes sagt es ja schon, es geht um Marsden Hartley, den …

Sie: Hast Du also doch etwas zu kritisieren. Warum unglücklicher Untertitel?

Er: Weil solche Untertitel zuhauf von den Titelseiten der Donna Wallander-Krimis der ganzen Welt um Aufmerksamkeit schreien. Ein Kommissar Paparazzo-Roman. Es ist ja leider so, dass viele Leser gar nicht mehr wissen, dass es außer Kriminalromanen auch noch andere Literatur gibt. Da bin ich allergisch. Aber vermutlich ist dafür nicht der Autor sondern sein Verlag verantwortlich.

Sie: Stimmt, klingt etwas nach ›Marsden Hartleys fünfter Fall‹. So also nicht, obwohl der Name sich prima eignen würde. Also wer ist oder war Marsden Hartley?

Er: Also fürs Stammbuch: Marsden Hartley, geboren 1877 als Edmund Hartley in Maine – Marsden hieß seine Stiefmutter, er machte aus ihrem Namen seinen Vornamen, also einer der gar nicht seltenen Männer, die auf dem Mutter-Kanal senden, wie ich das gern nenne – war einer der wichtigsten Maler der US-amerikanischen klassischen Moderne. Er war in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts Teil der einflussreichen Gruppe um Alfred Stieglitz, wozu auch Arthur Dove, John Marin, Georgia O’Keeffe und Paul Strand gehörten. Von dieser Gruppe ist heute wohl vor allem noch Georgia O’Keeffe bekannt, sie hat Marsden Hartley auch um mehr als vierzig Jahre überlebt.

Anfangs gehörten sie alle zum Kern der Gruppe um Alfred Stieglitz und seiner New Yorker Galerie 291, in der Hartley auch seine erste Einzelausstellung bekam. Stieglitz’ Mäzenatentum ermöglichte es ihm, ab 1912 für einige Jahre nach Europa zu gehen, zuerst nach Paris, wo er sich im Kreis um Gertrude Stein bewegte und auch die Bekanntschaft mit dem Bildhauer Arnold Rönnebeck und seinem Cousin Karl von Freyburg machte. Karl von Freyburg, zwölf Jahre jünger als Marsden Hartley, wird seine große Liebe und ist der Tote, der ihm zwei Jahre später in dem von mir so geschätzten Satz zwischen »Sand und Steine zerfetzenden Kugeln« als Schatten erscheinen wird. Er stammte aus einer mecklenburgischen Offiziers-Familie und fiel bereits im Oktober 1914 in Frankreich.

Sie: Warte mal einen Moment, bevor du mit den Stammbuch-Einträgen weiter machst. Liebe in Zeiten des Krieges. Ist das das Thema der Novelle? Um es etwas unzulänglich zu sagen: Ich kenne, wenn ich an amerikanische Künstler in Paris denken, nur Leute wie Henry Miller oder Ernest Hemingway. Aber die schlugen ja ebenfalls bei Gertrude Stein auf, also insofern …

Er: Im Grunde ist das schon die nächste Generation, für die Europa zum künstlerischen Erlebnis wurde. Miller war vierzehn Jahre jünger als Hartley, Hemingway gar zweiundzwanzig. Und die Scheidelinie ist zudem der Erste Weltkrieg, Marsden Hartley kam bereits zwei Jahre vor dem Krieg nach Europa, da war Hemingway kaum dreizehn Jahre alt. Also nein, vergleichbar sind diese Wege nicht unbedingt. Ein zweites Nein habe ich zu deiner Frage, ob es um Liebe in Zeiten des Krieges geht. Dies deshalb, weil es für Marsden Hartley bei allem, was Ralph Roger Glöckler in seiner Novelle von Hartleys Leben schildert, auch immer um seine Berufung als Maler geht. Der Krieg und vor allem Karl von Freyburgs früher Tod haben zwar tiefe Spuren in ihm hinterlassen, die ihn auch zu einigen seiner bekanntesten Werke inspirierten, so dem »Portrait of a German Officer« und den übrigen Bildern aus seiner zwölfteiligen »War Motif« Serie, aber was Glöckler in seiner Novelle vor allem zeigt, sind Stationen eines Künstlers auf der Suche nach sich selbst und dem Wesen seiner Kunst.

Sie: Gut, der Künstler-Roman. Und diese Stationen sahen bei Marsden Hartley wie aus?

Er: Stammbuch die Zweite also: Seine Liebe zu Karl von Freyburg beginnt noch in Paris, da gibt es aber bereits eine Einladung nach Berlin und die Aussicht dort in einem Atelier zu malen. In dieser Situation steigt Glöckler übrigens in sein Buch ein, und ich finde – wieder ein Lobgesang auf die Glöcklersche Sprache – diesen Einstieg so überwältigend, dass er mit der geistigen und emotionalen Verfassung der Hauptfigur Marsden Hartley zugleich die Atmosphäre im Paris der Vorkriegszeit und die Kunstströmung der Zeit sprachlich evoziert.

Sie: Du wirst mir, wie das gehen soll, sicher sofort erklären.

Er: Das ist nicht so leicht, und ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen Leser sogar abschreckt, wenn er mit dem Buch beginnt. Ich nenne es für mich Glöcklers Methode des aufgesplitterten Bewusstseins. Stell dir vor, du kommst fremd in ein randvolles Lokal, Stimmen und Geräusche überall, du verstehst die Sprache vielleicht nur unzureichend, weißt nicht genau, was die Dinge um dich herum wirklich bedeuten, zwischen all dem versuchst du dich zu orientieren, schaust von hier nach dort und willst keinen Fehler machen, dabei gibt es dort jemanden, der dich fasziniert, der dich anzieht, was du dir aber nicht anmerken lassen willst.

Sie: Eine ganz schwierige, vielschichtige Situation demnach. Und das stellt Glöckler sprachlich wie da? Ich könnte mir vorstellen, dass ein minder sprachbewusster Autor sich solch einer Aufgabe lieber entziehen würde.

Er: Genau das tut er, er wählt diese schwierig zu gestaltende Situation als Auftakt zu seinem Buch, und es gelingt ihm so virtuos, wie es nur ein wirklicher Meister erreicht. Ich musste unter der Lektüre immer wieder an kubistische Gemälde von Lyonel Feininger denken, an Städtebilder, die in ihrer geordneten Architektur wie zersprengt und aufgelöst sind, dadurch aber ganz neue Landschaften entstehen lassen, wo alles in Bewegung gerät. Und dann wurde mir klar, dass das nicht zufällig so war, denn die Zeit der Handlung dieser Anfangs-Episode deckt sich ja gerade mit dem Beginn des Kubismus. Glöckler wählt sich also eine Darstellungsmethode vom Beginn der Klassischen Moderne, um sie sprachlich zu adaptieren und für die Zeichnung seines Porträts des Maler Marsden Hartley zu verwenden. Weniger liegt hier nicht vor.

Sie: Hört sich gut an, wenn Du es erklärst, aber du hast was vom Abschrecken des Lesers gesagt.

Er: Der wahre Leser lässt sich ja nicht abschrecken, der liest, bis er den Zugang findet.

Sie: Ich hab gerade mal den Anfang angelesen, nur angelesen, zugegeben, aber ich komme schlecht rein.

Er: Vielleicht wäre, weil der sprachliche Komplexitätsgrad gerade am Anfang von Glöcklers Novelle doch recht hoch ist, ein Hinweis angebracht. Normale Bücher ….

Sie: Was sind normale Bücher? Also, für dich?

Er: In dem, was ich normale Bücher nenne, geht es um Handlung. Da liebt der Emil die Ottilie, die Ottilie liebt aber den Franz. Und damit es jetzt etwas spannender wird, da liebt der Franz den Emil. Oder so ähnlich.

Worum es mir aber geht, das ist der Umstand, dass du solche ›normalen Bücher‹ gewissermaßen von außen betrachten kannst. Du liest sie und bleibst als Leser außen. Bei Glöcklers Novelle geht das nicht. Da kann es dir passieren, dass du nicht rein kommst, wie du vorhin selbst gesagt hast. Glöcklers Sprache musst du von innen her erleben, erfassen. Du musst selbst zur Hauptperson, zum erlebenden Ich, werden. Dann erlebst du die geschilderte Situation so, wie Marsden Hartley sie erlebt, das ermöglicht dir Glöcklers Sprache.

Sie: Wie würdest du diese Sprache beschreiben?

Er: Nun, sie ist halt Kunst. Glöcklers Text kann in meinen Augen den Status der Kunst beanspruchen. Was aber auch nur angemessen ist, da er schließlich über einen Künstler schreibt.

Sie: Ich hab mich schon oft gefragt, warum etwas Kunst ist oder sein soll. Bisher hab ich es noch nicht verstanden.

Er: Wir leben alle, indem wir uns das Leben gewöhnlich zu machen versuchen, verständlich, begreifbar. Wir möchten nicht ständig mit neuen Problemen konfrontiert werden, für die wir am Ende auch noch neue Lösungswege zu suchen haben. Lieber ist uns ein Alltag, den wir mit Routinen im Griff behalten können. Routine, Wiederholung erleichtert alles, sogar das Schreiben von Büchern. In der Systemtheorie nennt man das den »Abbau von Komplexität«. Mit diesem Komplexitätsabbau sind wir auf allen gesellschaftlichen Ebenen ständig befasst, müssen es sogar zwingend sein, denn auf der anderen Seite nimmt die Komplexität unseres gesellschaftlichen Lebens, unserer Technik, der Ökonomie, der weltweiten Probleme aller Systeme und Subsysteme ständig zu. Komplexitätsabbau ist also reine Notwehr, wenn uns das Leben nicht über den Kopf wachsen soll.

Dort, wo dies gelingt, stellt sich aber auch schnell ein großer Nachteil heraus. Wir leben dann nämlich in einer zunehmend reizarmeren Umgebung, unser Alltag besteht nur noch aus Wiederholungen, nichts fordert uns mehr richtig heraus, weder körperlich noch geistig, wir sind gegen alle möglichen Gefahren versichert, das Geld kommt regelmäßig aufs Konto und immer so weiter, Tag für Tag. Plötzlich merkt man, dass man gar keine richtigen Erfahrungen mehr macht. Puh, wie lange geht das schon so, sicher viel zu lange. Und wenn man ehrlich ist, dann weiß man oder ahnt und fürchtet es zumindest, dass auch der nächste Urlaub, der nächste Seitensprung, das nächste neue Auto oder was auch immer daran nichts ändern wird.

Kurz, wir sind gezwungen, uns das Leben verfügbar zu machen und stehen im Ergebnis vor einer völlig verfügbaren gewordenen Welt, die uns verarmt zurücklässt.

Einen Weg, um diesem Prozess etwas entgegenzusetzen, eröffnet uns die Kunst. Das Ziel jeder Kunst ist es, uns die Welt wieder fremd werden zu lassen. Das versteht man vielleicht zuerst nicht, vor allem, wenn man sich daran gewöhnt hat, Kunst als irgendeine Art von Beiwerk zur ständig verfügbaren Freizeitgestaltung zu betrachten. Das ist Kunst aber nicht. Kunst ist immer erstmal das Unverfügbare, das, was man nicht schon kennt, das, was nicht immer gleich ist und sich irgendwie von allein versteht. Kunst ist das, was die Welt wieder fremd und damit hart, fest und real machen kann, was uns etwas erblicken und empfinden lässt, das wir nie zuvor erlebt haben, was dazu führen kann, dass wir wieder bluten, den wirklichen Schmerz fühlen, uns in unserem Körper wieder wahrnehmen.

Wie macht die Kunst das? Ich will hier nur von der Literatur sprechen. Es gibt für mich drei Arten von Literatur. Die erste ist Literatur, die den Status als Kunst beanspruchen kann. Dazu gehört auch Lyrik, in den seltenen Fällen, da sie gelingt. Diese Literatur, die quasi den Stein wieder steinig macht, erreicht das durch ihre sprachliche Form, durch ihre Struktur, den Aufbau des Textes und seine sprachliche Komplexität. Und sie verlangt vom Leser, dass er diese Komplexität genauso erlebt und bewältigt, wie er sein wirkliches Leben bewältigen muss. Jemand, der sich solch ein Buch aneignet, wird merken, dass das, was er da tut, echt ist. Das ist kein Zeitvertreib, das ist Arbeit, Denkanstrengung, das ist echte Erfahrung und Erkenntnis. Man geht am Ende aus solch einem Buch heraus und hat eine wirkliche Erfahrung für sein Leben gemacht.

Die meisten Leser wissen vermutlich, dass sie von solchen Büchern noch nicht viele gelesen haben. Da sie sie zudem mit den üblichen Unterhaltungsromanen verwechselt haben, waren sie unvorbereitet und sind vermutlich sogar gescheitert. Was in der Regel zu dem Urteil führt, dass das an dem Idioten von Autor liegt, der irgendeinen verdrehten Kram schreibt, den niemand versteht und benötigen. Auf diese Weise schließen sich die meisten Leser vom Besten aus, was die Literatur zu bieten hat.

Sie: So ein seltenes Buch ist Glöcklers Novelle also? Und du bist dafür, dass man sich darauf einlässt?

Er: Ganz entschieden. Wer das auf sich nimmt, der täte es gewissermaßen Marsden Hartley gleich, der sich nach dem Tod Karl von Freyburgs fragt, was sein Weg noch sein könnte, sogar daran denkt, das Malen aufzugeben, um ins Kloster zu gehen, sich dann aber doch für die Kunst entscheidet.

»Sein Kloster, dachte Hartley plötzlich … wäre, wenn es sein müsste, eine Scheune, ein aufgelassener Hühnerstall, eine, auch das wäre möglich, einsturzgefährdete Bretterbude, der bescheidenste Ort, wenn er Raum hätte, einen Stuhl, eine Staffelei zu stellen, um seine Werke zu schaffen, alleine, ohne Brüder, weil dies seine priesterliche Arbeit wäre, sein, wer weiß, von Gott gegebener Auftrag, nichts anderes würde er sich wünschen, als diesen demütigen Weg zu gehen und seine Pflicht zu erfüllen….«

Sie: Ich hab das Gefühl, dass du von zwei sehr verschiedenen Arten von Büchern redest.

Er: Hm.

Sie: Von zwei verschiedenen Arten von Menschen.

Er: Hm, auch das.

Sie: Vermutlich von zwei verschiedenen Welten.

Er: Und jetzt fragst du dich, welcher davon du angehörst?

Sie: Das weiß ich schon. Leihst du mir das Buch?

Er: Nö, Schriftsteller können nicht davon leben, dass sich ihre Leser die Bücher gegenseitig freundlichst herleihen. Bücher kauft man. Hier sind die Daten:

Ralph Roger Glöckler, Luzifers Patenkind, Eine Marsden-Hartley-Novelle, Grössenwahn Verlag, ISBN 978-3-95771-303-2, Tabu, 222 Seiten, Euro 13,00